- تحليل السياسات

- المرصد السياسي 4022

الاستفادة من الثغرات في العلاقات المعقدة بين روسيا والصين وإيران

بعيداً عن الإشارة إلى تحالف ثلاثي متماسك، يُظهر تاريخ تعاونهم، الذي كان في الغالب مدفوعاً بالمصالح المتبادلة، وجود ثغرات استراتيجية قد تستغلها واشنطن للحد من طموحات إيران النووية.

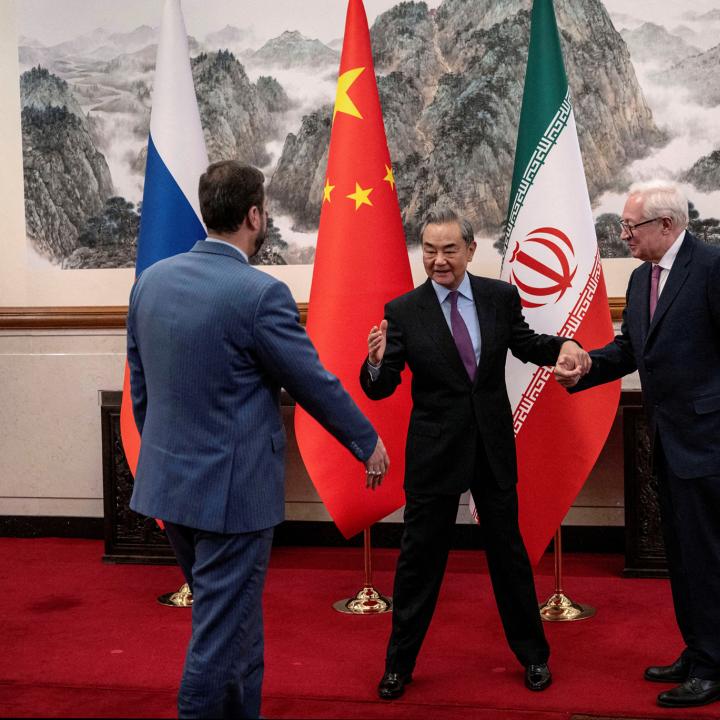

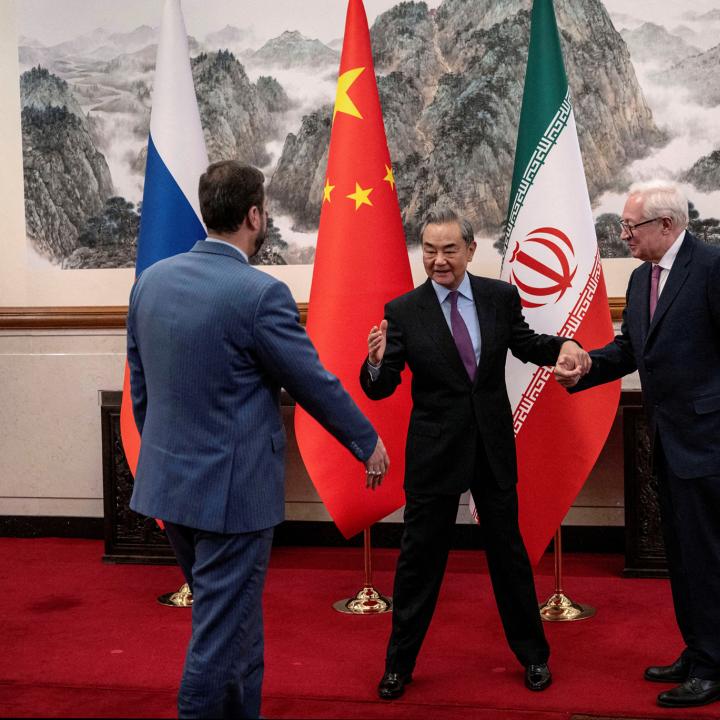

على الرغم من كل الضجة التي سبقته، يبدو أن الاجتماع الثلاثي بين الصين وإيران وروسيا بشأن برنامج طهران النووي لم يُسفر عن نتائج ذات أهمية تُذكر. فقد جاء البيان المشترك الصادر عقب اجتماع بكين في الخامس عشر من أذار/مارس متطابقاً إلى حدٍّ كبير مع بيانات سابقة، حيث كرر إدانته لـ "العقوبات الأحادية غير القانونية" المفروضة على إيران، وأكد على الرغبة المشتركة في التوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، يبدو أن مجرد عقد الاجتماع كان يهدف – في الأساس – إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن الدول الثلاث تقف في جبهةً واحدة.

هذا الاستعراض للوحدة يمكن أن يكون له تأثيرات عملية فورية، لا سيما مع اقتراب الانتهاء الجزئي لـ "خطة العمل الشاملة المشتركة" في عام 2025، بما في ذلك بند "العودة السريعة" الذي يسمح للأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات كاملة على إيران إذا قام أحد أطراف الاتفاقية بتفعيل هذه الآلية. وفي الوقت نفسه، تمتلك الحكومات الثلاث مصالح تاريخية واستراتيجية متباينة بشأن مجموعة من القضايا، وهي خلافات لن تزول بمجرد عقد اجتماع مشترك أو لمجرد تقاسم الخصومة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، إذا كانت واشنطن تأمل في استغلال هذه التباينات، فعليها أولاً أن تفهمها بشكل دقيق.

هل نشهد تكراراً لما حدث بين عامي 2002 و2006

في كانون الأول/ديسمبر 2006، انضمت الصين وروسيا إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي في تبني القرار رقم (1737)، الذي فرض عقوبات أممية على إيران للمرة الأولى. وقد فاجأ هذا القرار طهران، خاصةً أنه جاء بعد سنوات من عرقلة بكين وموسكو للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة إيران على برنامجها النووي. كما دفعت التداعيات الدبلوماسية الناجمة عن القرار رقم (1737) الولايات المتحدة وشركاءها إلى العودة إلى المجلس بعد بضعة أشهر لاعتماد القرار رقم (1747).

ومع ذلك، دفعت تصرفات الصين وروسيا العديد من المراقبين إلى الخروج باستنتاجات مبالغ فيها بشأن مدى اصطفافهما الاستراتيجي. لكن في الواقع، لم تعتبر أي من الحكومتين نفسها ملزمة بالانحياز الدائم لإيران في قضية الملف النووي، بل إن تعنت طهران أثار استياءهما، خصوصاً بعد رفضها التفاوض بجدية عقب تقديم مجموعة 5+1 حزمةً من الحوافز والعقوبات في يونيو 2006، أعقبتها إصدار قرار تحذيري في حزيران/يوليو من العام نفسه. ومع ذلك، بمجرد اعتماد القرار رقم (1737)، استأنفت بكين وموسكو مساندة إيران من خلال تخفيف العقوبات، وكررتا هذا النهج في السنوات اللاحقة، حيث تعاونتا ككتلة واحدة لتقليل الضغوط الدولية، ودفع القوى الغربية نحو تقديم تنازلات، وإثناء طهران عن اتخاذ ردود فعل متطرفة. وقد اعتمدتا النهج نفسه في التعامل مع برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ورغم هذا التعاون المشترك، فقد تعاملت كل منهما مع القضية من زوايا استراتيجية مختلفة.

المقاربة الصينية

يتمثل الهدف الأساسي لبكين في الشرق الأوسط في الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع القوى الإقليمية وضمان تدفق مستقر للطاقة، إذ زودت المنطقة الصين بنحو نصف وارداتها النفطية على مدى العقد الماضي. ويرى بعض المراقبين أن بكين تسعى إلى إزاحة الولايات المتحدة كقوة أجنبية رئيسية في المنطقة، في حين تؤكد بكين أن نواياها تتسم بالحياد كما برز ذلك بوضوح عندما ساهمت في الوساطة في المراحل الأخيرة من الانفراج الإيراني السعودي في عام 2023.

وبغض النظر عن تطلعاتها طويلة المدى، يبقى النهج الذي تتبعه الصين في المنطقة ثابتاً حيث يشمل، تبني سياسات تركز على تجنب الصراع، وصون صورتها كطرف محايد إلى حد كبير، مما يحد من إمكانية انحيازها التام لإيران، رغم مساعدتها لطهران في التهرب من العقوبات. (أما مواقف بكين تجاه إسرائيل، فهي أكثر تعقيداً وترتبط بشكل وثيق بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لكنها تتجاوز نطاق هذا المرصد السياسي).

المقاربة الروسية

في المقابل، لا تمتلك موسكو مصلحة جوهرية في حماية التدفق الحر لصادرات الطاقة من الشرق الأوسط، أو بشكل أوسع، في تجنب الصراع في المنطقة، رغم أنها قد تسعى إلى النأي بنفسها عن بعض النزاعات في ظل ظروف معينة، كما سيتضح لاحقاً. ومن الجدير بالذكر أن الشرق الأوسط يُشكل منافساً رئيسياً لصادرات روسيا من الوقود الأحفوري، حتى بعد إنشاء منظمة "أوبك بلس". وبذلك، تكون موسكو أقل انشغالاً بالحفاظ على الحياد، وتركز بدلاً من ذلك على تعزيز علاقاتها مع أبرز شركائها الإقليميين، إيران وسوريا (على الأقل قبل الإطاحة ببشار الأسد).

ولطالما كانت مقاربة روسيا تجاه إيران قائمة على أساس المصالح المتبادلة والمعاملات، لاسيما منذ بروز أزمة الملف النووي الإيراني. وكثيراً ما نظرت موسكو إلى هذه العلاقة كأداة ضغط لانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة في القضايا الثنائية. فعلى سبيل المثال، المحت روسيا علناً في عام 2010، إلى استعدادها لدعم قرار مجلس الأمن رقم 1929 بشأن برنامج إيران النووي إذا وافقت واشنطن على إلغاء تجميد اتفاقية التعاون النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تم تجميدها بسبب غزو جورجيا. وقد وافق الرئيس أوباما على هذه المقايضة كجزء من جهوده لإعادة ضبط العلاقات الثنائية الأوسع نطاقاً التي كانت جارية آنذاك. كذلك، عمدت موسكو في بعض الأحيان إلى ضبط وتيرة تعاونها مع طهران لإدارة علاقاتها مع واشنطن وموازنة الضغوط الأمريكية، مثل تأخير استكمال محطة "بوشهر" النووية وتأجيل تسليم أنظمة الدفاع الجوي S– 300..

قد استمرت روسيا في اتباع هذا النهج تحت إدارة بايدن، حيث عرضت وساطتها لنقل الرسائل الأمريكية إلى إيران، ربما سعياً لتحقيق مكاسب من كلا الجانبين. إلا أن غزو أوكرانيا في عام 2022 أنهى هذا الدور، رغم أن إدارة ترامب كانت قد شجعت فلاديمير بوتين على ما يبدو على القيام به مجدداً.

وبطبيعة الحال، أثارت التطورات التي حدثت خلال الأعوام الماضية تساؤلات جدية حول ما إذا كانت العلاقات بين روسيا وإيران قد تطورت إلى شراكة استراتيجية حقيقية، بدلاً من كونها مجرد ورقة ضغط على الولايات المتحدة. وقد أشار بعض المحللين إلى أن هذه العلاقة شهدت تغييراً ملحوظاً بفعل التعاون العسكري الوثيق في دعم نظام الأسد في سوريا، حيث إن سقوط الأسد قد يدفع موسكو إلى البحث عن شريك استراتيجي جديد في المنطقة. ومع ذلك، شكل التاريخ الإمبراطوري لروسيا في تعاملها مع إيران لطالما عائقاً أمام مثل هذه الطموحات. على سبيل المثال، بعد كُشف الرأي العام الإيراني أن السلطات السورية قد سمحت لروسيا باستخدام قاعدة جوية شمالية لشن ضربات جوية خلال الحرب الأهلية في سوريا، اندلعت موجة غضب شعبي واسعة، أعقبها استنكار رسمي، ما أدى إلى وقف الحملة الروسية. غير أن تلك الأزمة الدبلوماسية وقعت قبل سنوات من الحرب الأوكرانية، التي شكلت نقطة تحول في العلاقة، حيث قدمت إيران دعماً عسكرياً علنياً لموسكو، تمثل في تزويدها بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وإذا كان هذا الدعم قد غير النهج الروسي التقليدي الذي اتسم سابقاً بنزعة أبوية تجاه إيران، فقد يشير ذلك إلى تحول أوسع في توجهات موسكو الاستراتيجية، ولا سيما في أي جهود وساطة مستقبلية، بما في ذلك الملف النووي. والأهم من ذلك، أن روسيا باتت تمتلك الآن مصلحة متزايدة في تجنب أي عمل عسكري واسع النطاق من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. مما يشكل تهديداً لشريكها المحتمل في طهران، أو يمنح الجيش الأمريكي فرصة أخرى لإثبات تفوقه، في وقت أخفق فيه الجيش الروسي بشكل نسبي في أوكرانيا.

التداعيات السياسية

بينما تسعى الولايات المتحدة وشركاؤها مجدداً لحل القضية النووية الإيرانية، سيكون من الحكمة تحليل واستغلال الثغرات الاستراتيجية المشار إليها آنفاً. وإذا كان الماضي مؤشراً لما هو قادم، فمن المرجح أن تتمحور الاستراتيجية الإيرانية حول التنسيق مع روسيا والصين لتقديم تنازلات محدودة، بهدف تجنب التصعيد، وتأخير أي تراجع كبير، ومنع أي ضربات عسكرية محتملة. وقد سبق أن اصطفت كلا من بكين وموسكو إلى جانب إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث عملتا على تعطيل القرارات التي قد تُلزم طهران بالتعاون الكامل مع طلبات المراقبة الصادرة عن الوكالة، أو في حال الفشل، اعتبار إيران رسمياً غير ملتزمة بتعهداتها النووية. ويعكس هذا النهج تماماً سياستهما بين عامي 2002 و2005، قبل أن ترضخا في نهاية المطاف في أيلول/سبتمبر 2005، ثم توافقا لاحقاً على فرض عقوبات أممية في عام 2006.

واليوم، يمكن تصور أن روسيا والصين تسعيان إلى اعتماد مسار دبلوماسي بديل خلال الاجتماع المقبل لمجلس "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في حزيران/يونيو، وذلك عبر اقتراح آلية جديدة للتفتيش الطوعي، بهدف إعاقة أي محاولة أوروبية لإحالة إيران إلى مجلس الأمن أو الشروع في إعادة فرض العقوبات بشكل أحادي. وإذا أصبح فرض العقوبات مجدداً أمراً لا مفر منه، فمن المرجح أن يعمل الشركاء الثلاثة على إدارة رد الفعل الإيراني بطريقة تُحمل الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية أي تصعيد. على سبيل المثال، قد يسعون إلى تصوير تهديد إيران المعلن بالانسحاب من "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" على أنه يمنح طهران غطاءً قانونياً لمتابعة أي أنشطة نووية تراها مناسبة.

ومع استمرار عملية الانخراط الدبلوماسي، ينبغي أن تدرك الإدارة الأمريكية أن كلا من روسيا والصين لن تدعما المطالب الأمريكية القصوى، مثل تفكيك دورة الوقود النووي الإيراني. وعلى الرغم من أن كلا البلدين لا يرغبان، على الأرجح، في امتلاك الجمهورية الإسلامية أسلحة نووية، فقد عارضا تاريخياً أي مساس جوهري أو دائم بما يعتبرانه حقوق إيران النووية، وهو موقف أكّداه مجدداً في بيانهما المشترك الصادر في 15 أذار/مارس. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة قادرة على وضع سقف للتصعيد النووي الإيراني، عبر التحذير من استعدادها للتحرك عسكرياً إذا شرعت طهران في تطوير سلاح نووي، أو اتخذت خطوات غير مقبولة عقب انسحابها من المعاهدة، مثل إنهاء مراقبة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية " بشكل دائم، أو تخصيب اليورانيوم علناً إلى مستوى تصنيع الأسلحة. حينها، يمكن للولايات المتحدة الضغط على روسيا والصين لدفع إيران نحو الامتناع عن تجاوز "العتبة النووية" الحالية.

علاوة على ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك خيار التعاون مع بكين لتقليص عائدات النفط الإيراني، وهو ما قد يشمل اتفاقاً يفرض قيوداً صارمة على وصول طهران إلى الأموال الناتجة عن مبيعات النفط إلى الصين، حتى مع استمرار تدفق النفط. غير أن ذلك سيتطلب تسوية معقدة تتعلق بتفاصيل هذه القيود، مثل مدى سماح الاتفاق لطهران باستخدام العائدات المعلقة في شراء السلع "الإنسانية". ومع ذلك، فإن تحقيق توازن دقيق بين القيود المفروضة، وآليات المراقبة الأمريكية، والسياسات الاقتصادية الواقعية، قد يمنح واشنطن ورقة ضغط مهمة خلال المفاوضات النووية النهائية. والأهم من ذلك، ليس من الضروري أن يتم الإعلان عن أي اتفاق بشأن عائدات النفط لتحقيق أهدافه بفعالية.

وفي المقابل، من المرجح أن تطالب بكين بتنازلات في الملفات الأمريكية – الصينية، قد يكون بعضها مقبولاً بالنسبة لواشنطن (مثل تقليص الضغوط التجارية)، في حين أن البعض الآخر قد يكون غير مقبول (مثل التخلي عن قضايا الأويغور أو تايوان).

وبالمثل، من المؤكد أن عرض موسكو الأخير للتوسط مع إيران، يأتي مصحوباً بتوقعات بأن تقدم الولايات المتحدة على خطوة مماثلة لتخفيف العقوبات المرتبطة بأوكرانيا. ومع ذلك، قد يكون تقديم مثل هذه التنازلات محفوفاً بالمخاطر، خاصة في ظل الغموض الذي لا يزال يكتنف طبيعة العلاقة الجديدة بين إيران وروسيا. على سبيل المثال، قد تستغل موسكو أي تخفيف للعقوبات المفروضة عليها بسبب أوكرانيا في إعادة تسليح إيران أو دعم شريكتها بطريقة أخرى. لذا، يتعين على إدارة ترامب التعامل مع أي عروض من هذا النوع بحذر بالغ، ووضع ضوابط وشروط صارمة على أي تخفيف للعقوبات المتعلقة بأوكرانيا – بل وحتى على أي عروض روسية للمساعدة فيما يخص إيران.

ريتشارد نيفو هو زميل مساعد في زمالة "برنستاين" في معهد واشنطن، ونائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأمريكية.